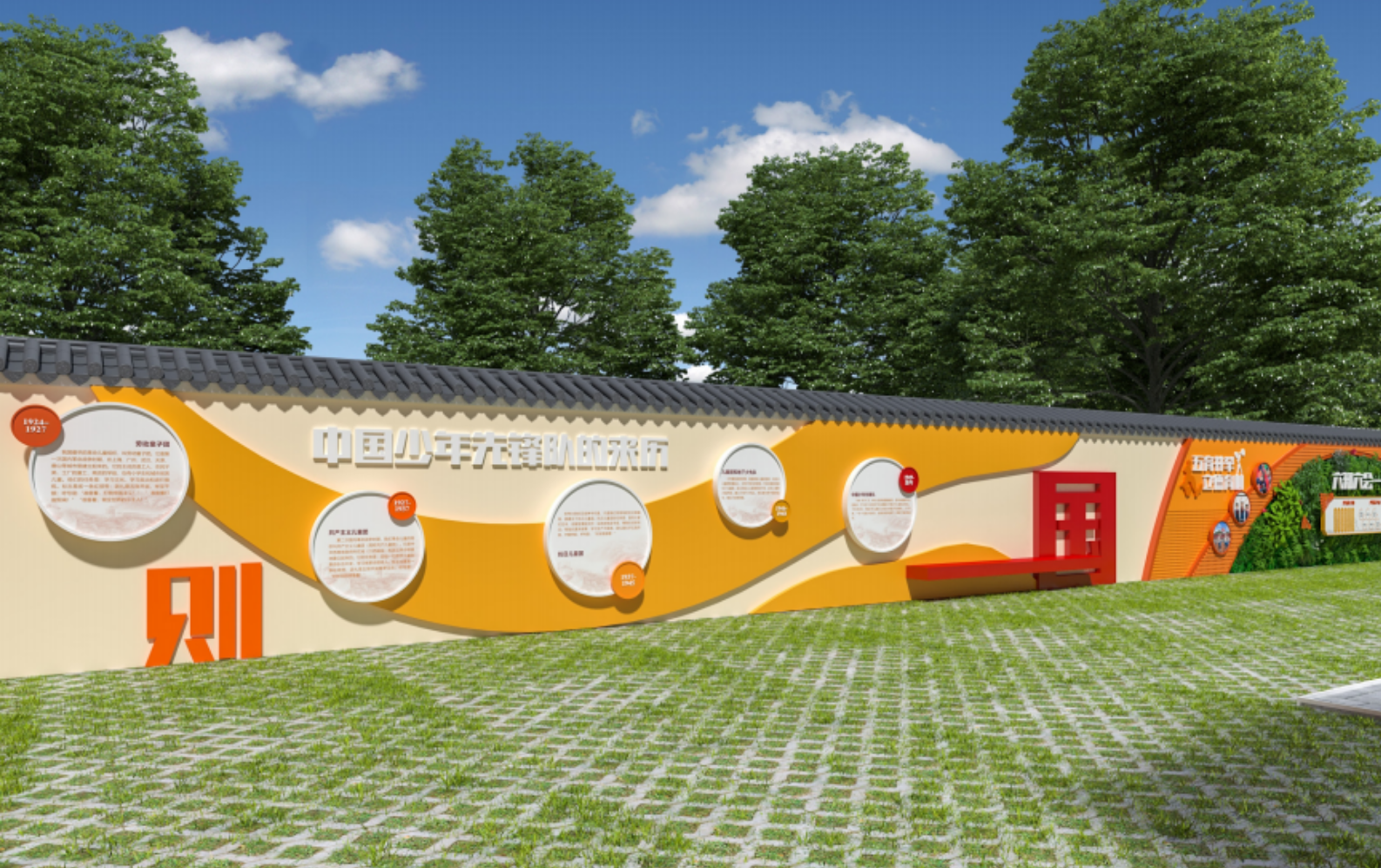

石家庄校园文化-符号背后的温度:解码校园文化的情感地图

发布时间:2025-05-16

符号背后的温度:解码校园文化的情感地图

当清晨的阳光掠过教学楼顶褪色的校徽,当晚自习的灯光在窗棂上勾勒出“拼搏”的鎏金大字,当操场边歪斜的篮球架锈迹里渗出少年汗水的咸涩——校园文化从不是冰冷的符号堆砌,而是一张由集体记忆、个体情感与时代烙印共同编织的“情感地图”。那些看似寻常的符号,实则是无数青春故事的密码,等待被破译、被触摸、被传承。

一、校徽:刻在基因里的身份烙印

某重点中学的校徽设计曾引发争议:盾形轮廓内,一只振翅的鹤与翻开的书本交织,下方拉丁文“Lux et Veritas”(光明与真理)若隐若现。有学生吐槽“老气横秋”,却在毕业十年后,在异国他乡的校友会上,因看到新生校服上的校徽而热泪盈眶。

校徽的“温度”往往藏在细节里:

建校初期用毛笔书写的“勤朴忠实”校训,墨迹在风雨中晕染成独特的肌理;

九十年代学生用圆珠笔在徽章背面刻下的“XX到此一游”,成为跨代际的“时空胶囊”;

甚至校徽上那只抽象的鹤,被学生戏称为“愤怒的小鸟”,衍生出无数表情包与周边产品。

这些符号从未真正“过时”,它们以变形、解构、再生的方式,在每一代人心中重新生长。

二、标语:悬在空中的集体潜意识

“今天你努力了吗?”——这句刷在高三教学楼外墙的标语,曾被学生PS成“今天你脱发了吗?”并制成表情包疯传。但当高考倒计时归零,毕业生们又悄悄将原版标语拓印在纪念册上,配文“那时以为的鸡汤,后来才懂是铠甲”。

标语是校园文化的“情绪显影剂”:

食堂窗口的“粒粒皆辛苦”与“阿姨手别抖”形成黑色幽默;

图书馆电子屏上滚动的“静”字,在深夜被学生用手机灯光投射成星空;

甚至厕所隔间里用口红写下的“考研必胜”,也成为某种神秘的“许愿仪式”。

这些标语像空气一样无处不在,却在特定时刻化作具象的情感锚点。

三、建筑:沉默的青春见证者

老校区的红砖礼堂是“最危险”的文化符号。它年久失修,漏雨的屋顶曾浇灭过毕业典礼的蜡烛,吱呀作响的木地板让舞蹈社的汇报演出险象环生。但当学校计划拆除它时,三千名师生联名请愿,最终将其改造为“记忆博物馆”——保留裂缝的墙壁挂着泛黄的节目单,漏雨处安装了透明玻璃,让雨水直接滴进展柜里的旧雨靴。

建筑的“情感价值”远超实用功能:

刻满早恋告白的实验楼后墙,被校方用玻璃罩保护,成为“爱情考古现场”;

天台铁门上的锁孔,被学生塞进写满秘密的胶囊,形成独特的“时间胶囊阵列”;

甚至被台风掀翻的校门残骸,被做成雕塑立在广场,底座刻着“致我们与自然的对话”。

建筑沉默,却比任何语言都更忠实地记录着青春的温度。

四、仪式:被重复的集体记忆编码

成人礼上的“加冠”仪式总被吐槽“形式主义”,但某届学生却悄悄改变了规则:男生用3D打印的机械齿轮代替传统冠冕,女生将长发编入校徽形状的发饰。这场“叛逆”的仪式意外走红,次年学校干脆开放设计权,让学生自主定义“成人礼符号”。如今,校史馆里陈列着历届学生的创意:用电路板拼成的校徽、用植物标本封存的誓言、甚至可食用的“责任巧克力”。

仪式的“生命力”在于动态进化:

运动会入场式从方阵表演变成“文化快闪”,学生穿着汉服跳街舞、用无人机拉横幅;

毕业典礼取消校长致辞,改为“时光拍卖会”,学生竞拍“同桌的糗事”“班主任的金句”;

甚至升旗仪式被改造成“声音剧场”,国旗下讲话变成诗歌朗诵、脱口秀或民谣演唱。

当仪式不再追求“正确”,反而成为最鲜活的文化基因库。

五、物语:被遗弃与被珍藏的私密叙事

校园垃圾桶是隐秘的“情感考古现场”。某次清理中,工作人员发现:

一张被揉皱的物理试卷,背面写着“其实你笑起来很好看”(疑似情书草稿);

半盒过期的感冒药,盒盖上贴着“给总忘记吃药的302寝室长”;

一本《五年高考三年模拟》里,夹着二十三张不同字迹的便签,拼凑出一段无疾而终的暗恋。

这些“垃圾”实则是未完成的叙事:

撕碎的社团招新海报,边缘还留着“一定要加入”的残句;

磨破的篮球鞋底,鞋垫上用荧光笔写着“再投进一个三分就表白”;

甚至被没收的漫画书,空白处画满了对教导主任的Q版吐槽。

物语不会真正消失,它们只是等待被重新发现。

结语

校园文化从不是宏大的叙事,而是由无数微小符号拼接而成的情感拼图。校徽上的锈迹、标语里的涂鸦、建筑中的裂缝、仪式中的叛逆、物语中的残章——这些看似无序的碎片,实则构成了一张深邃的“情感地图”。当我们学会用温度而非尺度丈量文化,便会发现:最动人的校园记忆,往往藏在那些被主流视角忽略的褶皱里。更多相关问题欢迎咨询:18631182897 庞经理